Episode List

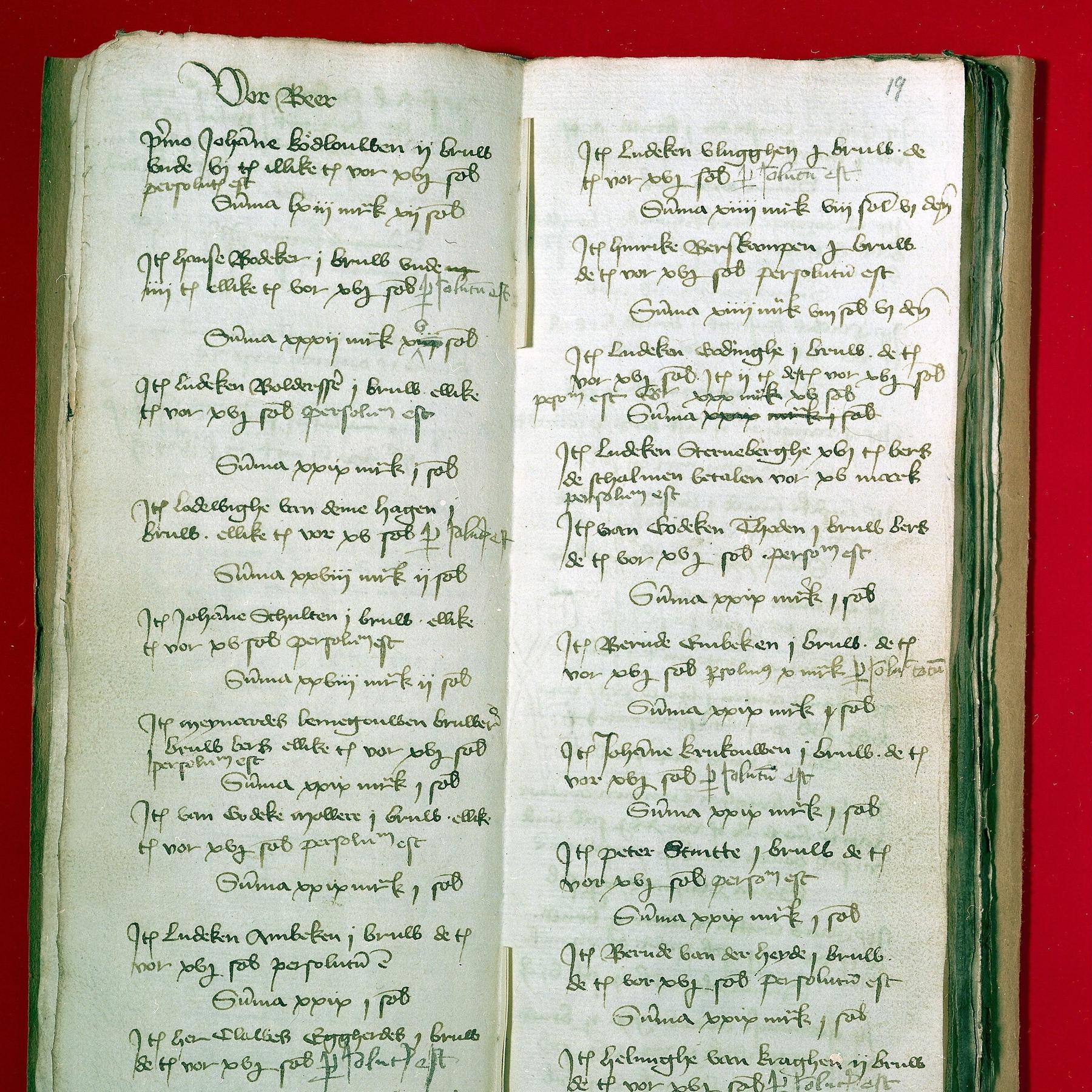

Städtisches Leben im Mittelalter – Die Augsburger Rechnungsbücher

Was bekam im Mittelalter der Henker für eine Hinrichtung? Wie viel Steuern zahlten die Huren an die Stadt? Die Augsburger Baumeisterbücher verraten es. Insgesamt 31 Regalmeter umfasst das Verzeichnis der städtischen Ausgaben und Einnahmen zwischen 1320 und 1784. Dieter Voigt hat nach seiner Pensionierung im Rahmen einer Doktorarbeit die ersten 120 Jahre der Bücher erschlossen und in einer Datenbank allen Interessenten online zugänglich gemacht. Von Carola Zinner (BR 2024) Credits Autorin dieser Folge: Carola Zinner Regie: Martin Trauner Es sprachen: Julia Fischer, Peter Weiß Technik: Simon Lobenhofer Redaktion: Thomas Morawetz Im Interview: Dr. Dieter Voigt, Augsburg Linktipps:Die gesamte von Dieter Voigt erstellte Datei der Augsburger Baumeisterbücher steht auf der Website der Augsburger Universitätsbibliothek online: Die Augsburger Baumeisterbücher von 1402 bis 1440. Die Augsburger Baumeisterbücher sind die Rechnungsbücher von Augsburg, die ab 1320 zu einem großen Teil überliefert sind. 1276 hatten sich die Augsburger Bürger aus der Herrschaft des Bischofs gelöst. Damit wurden sie eigenverantwortlich für alle finanziellen Aufwendungen, die das Zusammenleben von Menschen auf einem begrenzten Territorium erfordernJETZT ENTDECKEN Mittlerweile ist man übrigens auch andernorts auf die Bücher aufmerksam geworden: Unterstützt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft arbeitet auch ein Team der Universität Mainz an einer Online-Präsentation der Augsburger Baumeisterbücher, in diesem Fall von 1320 bis 1466.HIER gehts zur Website. Dazu: Edition der Augsburger Baumeisterbücher. Methoden der Digital Humanities in der Bearbeitung und Erforschung mittelalterlicher Rechnungsbücher – Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel der digitalen Edition der Augsburger Baumeisterbücher.HIER gehts zur Website Diese hörenswerten Folgen von Radiowissen könnten Sie auch interessieren: Reichsstadt Augsburg - Geschichte eines Aufstiegs Reichsstadt, Handelsmacht, Weltstadt! Vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit war Augsburg ein politisches, wirtschaftliches und geistliches Zentrum des alten Reiches. Wie konnten Macht und Reichtum am Lech so strahlend erblühen - und wieder vergehen? Autor: Michael ZametzerJETZT ENTDECKEN Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de. Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek: ARD Audiothek | Radiowissen JETZT ENTDECKEN Das vollständige Manuskript gibt es HIER. Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript: ZITATOR Item 2 Gulden zwain armen Menschen, die ihr Fueß abgefallen hetten und die nichtz zue essen hetten MUSIK hoch ZITATOR Item 2 Guldin Vnd 13 Schilling dem Augustin ainem potten (= Boten) der Uns Brieff pracht der Berihtun (= berichtet) von Costantz. MUSIK hoch ZITATOR An Unser Frauen Tag Natiuitas haben Wir den Zoll empfangen Von dem Torhueter daselbst 29 Pfund. ERZÄHLERIN Zolleinnahmen, Botenlohn für Nachrichten vom Konzil in Konstanz, milde Gaben an Bedürftige: alles, was Augsburgs Stadtkasse füllt oder belastet, wird in den „Baumeisterbüchern“ sorgfältig vermerkt. ZUSPIELUNG 1 (Voigt) Wir würden heute sagen, das sind städtische Rechnungsbücher, ab 1320 und das geht bis 1784. ERZÄHLERIN Auch andere Städte führten „Baumeisterbücher“, wie die Verzeichnisse heißen, weil die Gelder zunächst fast ausschließlich für den Bau und Erhalt der schützenden Mauern und Gräben rund um die Stadt verwendet wurden. Nirgendwo sonst jedoch wurden die Listen über einen derart langen Zeitraum so sorgfältig geführt und aufbewahrt wie in Augsburg. ZUSPIELUNG 2 (Voigt) Die ursprünglichen Bücher waren einzelne Papierlagen, die dann zusammengebunden wurden. Also stand ein Wille dahinter, dass man auch wieder darauf zurückgreifen konnte: Was war denn da? Was haben wir ihm damals gegeben? Was geben wir ihm heute? Und das ist für die Zeit eine Besonderheit, denn das meiste ging ansonsten mündlich, bloß wenn die Träger dieser Information gestorben sind, dann war die Erinnerung weg. Hier hat man etwas fixiert und konnte darauf zurückgreifen. MUSIK: „Tanec“ – (0:25) ERZÄHLERIN Heute liegen die insgesamt 379 überlieferten Bücher im Augsburger Stadtarchiv: eine einzigartige Dokumentation städtischer Einkünfte und Ausgaben vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit. Einen Teil davon hat Dr. Dieter Voigt (spr.: Vogt) mittlerweile im Rahmen seiner Dissertation erschlossen. ZUSPIELUNG 3 (Voigt) Es sind 31 Regalmeter. Und davon habe ich den ersten Meter erfasst. Da habe ich dann praktisch alle diese Einträge, die in den Büchern waren, hier so transkribiert, damit die noch lesbar sind, und hier dann die Einnahmen, woher die kommen, Ausgaben und Personalkosten…. ERZÄHLERIN Im Zuge seiner Arbeit übertrug Dieter Voigt den kompletten Inhalt der Bücher aus der Zeit von 1320 bis 1440 in eine Datenbank. Dort sind jetzt die teils schwer zu entziffernden Einträge auch für Ungeübte problemlos lesbar und können nach Schlagwörtern, Gesamt- oder Teilsummen durchsucht werden. ZUSPIELUNG 4 (Voigt) Manche schreiben sehr schön – das können Sie gut lesen – dann haben wir wieder welche, die ne ausgesprochene Klaue haben… ERZÄHLERIN Bereits im 12. Jahrhundert rangen die Bewohner Augsburgs, das damals noch komplett dem Bischof unterstellt war, beharrlich um ihre Selbständigkeit. Mit Erfolg, wie das „Stadtrecht“ aus dem Jahr 1276 zeigt, ein vom Kaiser abgesegnetes Rechtsbuch, in dem sie ihre Gesetze und Privilegien schriftlich festhielten, vom Strafrecht über den Kredithandel bis hin zu den diversen Abgaben und Zöllen. Damit würden sich in Zukunft alle Diskussionen wegen rechtlicher Unsicherheiten erübrigen, heißt es sinngemäß im Vorwort, das wie der gesamte Text nicht etwa in Latein verfasst ist, der Sprache der Kirche, sondern auf Deutsch. MUSIK: „Tanec“ – (0:30) ZITATOR Wes man irre wirt daz man daz an disem buche vinden sol, daz daz danne reht ist unde niemen widerreden sol. ERZÄHLERIN Im „Buch“, wie die Augsburger es schlicht nannten, fand Dieter Voigt viele Hintergrundinformationen, die auf den ersten Blick eher kryptische Passagen in den Baumeisterbücher verständlich machten. Anfangs sind die Eintragungen dort noch lateinisch - ZITATOR De tribus septimanis recepimus de antiquo thelonio - 3 Pfund et 5 Schilling. ZUSPIELUNG 5 (Voigt) Das hat er für drei Wochen rückwirkend eingetragen, eingenommen aus dem alten Zoll, antiquo thelonio. Und dann ist hier drei Pfund und fünf Schillinge und der Getreidezoll waren 30 Schillinge. ERZÄHLERIN Es wirkt auf den ersten Blick recht karg, was die verschiedenen Schreiber über die Jahre mit Feder und Tinte zu Papier brachten. Doch je genauer man sich damit befasst, umso interessanter – und manchmal auch anrührender – wird es. MUSIK: „Die Wintersonnwende 2““ – (0:50) ZITATOR Item 28 Pfund um ainen Loden armen Leuten an Suntag ante Michahel - ZITATOR Item 2 Guldin haben Wir geben Andresen dem Langen do er kranck belaibe tzue Muenchen - ZITATOR Item 1 Pfund ainem gemainen Froelin daz gewan ain Kindlein in dem Frauenhause - ERZÄHLERIN Warmer Lodenstoff für die Armen, Unterstützung für einen Augsburger, der in München krank oder Geld für das „gemeine Fräulein“, das im städtischen Frauenhaus schwanger wurde und ein Kind bekam: Die Bücher zeugen nicht nur vom alltäglichen Elend in der mittelalterlichen Stadt, sie erzählen auch von den zunehmenden Anstrengungen der Obrigkeit, Hilfestellung zu leisten. ZITATOR Item 30 Schilling dem Luitpoltzbader vom Baden die Funtkint ZUSPIELUNG 6 (Voigt) 1320 bauen die ein Haus für eine Frau, die nennt sich „Sternin", und die betreut Findel- und Waisenkinder. Das war ein großes soziales Problem…. die bekamen Bekleidung, die bekamen Essen, die haben ein Bett, die haben ein Dach über dem Kopf und die wurden regelmäßig gebadet, der Bader rechnete immer mit der Stadt ab, wenn er die Kinder gewaschen hat. Und das war die erste Frau, die dann eine wirklich regelmäßig gleichbleibende, quartalsmäßige Bezahlung von der Stadt bekam. Die bekommt Butterschmalz. Sie bekommt wöchentlich Milch, die bekommt Schweine und eine Kuh, ja, also dass die wirklich ziemlich autark in der Versorgung waren. Und da kommt dann immer wieder eine neue Sternin, später bekommt die einen eigenen Brunnen, der wird mit Tuffstein ausgemauert, die bekommen einmal 1320 Krautköpfe - das zeigt, dass die viele Kinder haben musste. 1417 kauft die Stadt ein zweites Haus dazu und das alte Haus von 1320 wird 1418 abgerissen und neu gebaut. Und dann hat praktisch die Stadt, wenn es damals auch nicht so benannt wurde, zwei Waisenhäuser, was wir später als Waisenhäuser bezeichnen. ERZÄHLERIN Gleichzeitig lässt es sich die Stadt auch etwas kosten, hart gegen Verbrecher vorzugehen. Am 9. Mai 1372 etwa erhält der Henker mit 15 Schilling für eine Hinrichtung - MUSIK: „Tanec“ – (0:20) ZITATOR Dem langen Ulrich dem man da kepfft ERZÄHLERIN Zum Vergleich: ein Arbeiter bekommt am Tag rund 8 Denare. 12 Denare ergeben einen Schilling – die 15 Schillinge für den Henker sind also mehr als das Zweiundzwanzigfache des Tageslohns eines Arbeiters. Der Rat sorgt auch für Frieden und Sicherheit innerhalb der Mauern, indem er ein Haus am Stadtrand für die „schönen Frauen“ unterhält, an die sich die vielen Männer wenden können, die aufgrund restriktiven Heiratsregeln ledig bleiben müssen. ZITATOR Von Fensterbreter umb zwen Laden und Fenster zu der Schönenfrauen Huiser - 26 Schilling. ERZÄHLERIN Gut angelegtes Geld, denn das Geschäft wirft für die Stadt einiges ab. ZITATOR Von den Frawen Huͤsern 18 Pfund 6 Schilling. ERZÄHLERIN Wie kleine Spots erhellen manche der Texte bisher unbekannte Aspekte des mittelalterlichen Lebens. Andere wiederum zeigen gleichsam die finanzielle Seite von wichtigen Ereignissen der Stadtgeschichte wie etwa der Revolte der Augsburger Zünfte gegen den Rat, in dem damals allein die Patrizierfamilien vertreten waren. ZUSPIELUNG 7 (Voigt) 1368 sind die Handwerker vors Rathaus gezogen und haben die Übergabe der Machtinsignien verlangt. Das war das Stadtrecht, das waren die Bücher, die Schlüssel für die Tore, die Sturmglocke - und nach zwei oder drei Tagen war vollkommen unblutig die Machtübergabe gelungen. Und als das gelungen war, saßen die Bürger auf dem Rathausplatz, und die Stadt spendierte denen Wein - MUSIK: „Tanec“ – (0:20) ZITATOR Item 44 Denare umb Wein die da sazzen und die Eid namen von de frid Und sun die Reich und Arm swuren ZUSPIELUNG 8 (Voigt) Und da saßen sie in Frieden, in Sunn und Freundschaft miteinander, und feierten die Machtübergabe. MUSIK: „Connecting“ – (0:40) ZITATOR 1402-1440 Ausgaben: Lecharbeiten – 2306.872 Denare / Personal 4.649832 Denare / Botenwesen 4 878 581 Denare / Söldner 10.452.918 Denare / Ärzte 243.408 Denare / soziale Ausgaben… (nach „Botenwesen“ blenden, evtl. unter Erzähler weiterlaufen lassen) drüber ERZÄHLERIN Ob es die Ausgaben für Söldner sind oder Einnahmen aus dem Fischverkauf: Die von Dieter Voigt erstellte Excel-Datei filtert es nach Wunsch heraus. Er habe mit der Arbeit Pionierarbeit geleistet, bescheinigte ihm sein Doktorvater Martin Kaufhold, Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Augsburg. ZITATOR wieder hoch Einnahmen: Tore – 780771 Denare / Zölle 272.821 Denare / Ungelder 26.055.542 Denare (am Ende ganz kurz blenden) ERZÄHLERIN Der frischgebackene Doktor war auch in anderer Hinsicht ein außergewöhnlicher Fall: Voigt, Jahrgang 1939, hatte erst nach dem Ende seines Berufslebens mit dem Studium begonnen. So war der ehemalige Pharmareferent bei seinem Abschluss 2014 der älteste Student, der je an der Augsburger Universität promovierte. Und gleichzeitig ist er wohl auch einer der größten Experten für die städtischen Geldflüsse im Mittelalter. ZUSPIELUNG 9 (Voigt) Das war faszinierend für mich. Sowas von ner Geschichte einer Stadt! Ich bin zwar in Leipzig geboren, aber ich bin Augsburger! ERZÄHLERIN Was für Augsburg eindeutig ein Gewinn ist. Denn Voigts Arbeit trug maßgeblich dazu bei, dass die Stadt nun auf der Liste des „Unesco-Welterbes“ steht – für sein, wie es auf der Website der Kommission heißt, „weltweit einzigartiges Wassermanagement-System“. Der Historiker konnte anhand der Baumeisterbücher die mittelalterlichen Ursprünge dieses hochkomplexen Systems nachweisen, bei dem bereits zwischen Trink- und Brauchwasser unterschieden wurde. ZUSPIELUNG 10 (Voigt) „Item drei Pfund, vier Schilling Knechten, die den Tücheln graben haben zu dem neuen Brunnen die Kirchgasse heruff.“ Das ist die erste Eintragung für die erste Verlegung der Wasserleitung in Augsburg am 25.06.1413. Die haben wahrscheinlich 1412 damit angefangen. Da fehlt uns aber das Buch. Aber 1413 haben die ganz massiv hier angefangen, die ersten Wassertürme zu bauen und die ersten Wasserleitungen zu legen. ERZÄHLERIN Um das Trinkwasser des „Brunnenbachs“ bis ins um 13 Meter höher gelegene Stadtzentrum zu leiten, ließen die Augsburger unter anderem ein großes mit, wie es in den Baumeisterbüchern heißt, „Löffeln“ versehenes Rad errichten, das mit Lechwasser betrieben wurde. Löffel für Löffel – heute würde man wohl sagen, Eimer für Eimer - wurde auf diese Weise das kostbare Brunnenbachwasser in einen erhöht errichteten Behälter befördert und floss von dort aus durch ausgehöhlte Fichtenstämme, die „Tücheln“, zum Brunnen in der Stadtmitte. ZUSPIELUNG 11 (Voigt) Am 13. Juni sind die ersten Tücheln hier verlegt worden, und da hat man circa 400 Meter in der alten Kirchgasse, das ist mal ´ne genaue Ortsangabe, hat man das dort hochverlegt in den Brunnen. Also der erste Bauabschnitt ist wohl gelungen, dass die Stadt zufrieden war und da hat der Brunnenmeister einen Gulden Trinkgeld bekommen. Aber das Ding hat nicht ganz funktioniert, die haben sich verrechnet. Und drum steht dann in einem anderen Eintrag: „Das Huislin muss erhöhet werden“, und dann hat es funktioniert. MUSIK: „Moto perpetuo“ – (0:32) ZITATOR „Item zwei Pfund um Sieben zu dem neuen Brunnen in das Huslin“ ZUSPIELUNG 12 (Voigt) Da wurden Siebe eingebaut für das Wasser. Dass da keine gröberen Schmutzpartikel reinkommen. ZITATOR „Item 6 Pfund 2 Schilling haben wir geben dem Lechmaister und den Seinen zue dem Neuen Prunnen Werckleuten und Zymmermannen“. ERZÄHLERIN Und wie viel Geld ging insgesamt in diesen Jahren in den Brunnenbau? ZUSPIELUNG 13 (Voigt) (Klickgeräusch) Hamma da. Also 1413 haben 98.544 Denare ausgegeben für die Hauptarbeiten, weil da noch weitere Wasserleitungen verlegt worden sind, die sind hier 196.868 und dann 224.799. ERZÄHLERIN Voigt wüsste gerne mehr zum Thema, doch ach – ausgerechnet! ZUSPIELUNG 14 (Voigt) Der Schreiber hier, der war ja, sagen wir mal schreibfaul, oder was auch immer. Der hat einen Standart-Satz gehabt: „dem Lechmeister und den Sinen für sin Arbeit in den Lechen“. Und dann kam die Summe. Woche für Woche der gleiche Satz, nur mit anderen Beträgen. Und deshalb haben wir hier zwar enorme Ausgaben, aber wir wissen nicht, wo die da gearbeitet haben. Das sind so die mittelalterlichen Unschärfen, die wussten damals Bescheid, alles war überschaubar, und wir hätten uns gefreut, wenn er ein bisschen genauer gewesen wäre. ERZÄHLERIN Das gilt auch für die verschiedenen Währungen, von denen in den Büchern die Rede ist. Da gibt es Kreuzer und böhmische Groschen, Plapphart, Ratisponen, Haller, Dukaten, Rheinische, Würzburger, Vernoneser, Monacer, Florentin und und und… (Blende?) ZUSPIELUNG 15 (Voigt) Wie die damit klarkamen, ist mir ein Rätsel. ERZÄHLERIN Voigt, der einstige Wirtschaftsfachmann, hat in seiner Datei alles sorgfältig umgerechnet in die offizielle Augsburger Währung von damals, Denar, Schilling, Pfund und Gulden. ZUSPIELUNG 16 (Voigt) Gulden und der Denar, das waren Münzen, die konnten Sie in die Hand nehmen und in die Tasche stecken. Dann haben die aber noch Recheneinheiten gehabt. Ein Pfund und ein Schilling. Ein Pfund entsprach 240 Denaren. Denar war der Pfennig damals. Und ein Schilling waren zwölf Denare. Wenn Sie jetzt auf dem Markt gegangen sind, haben sie ein Huhn gekauft, und der sagt, das kostet einen Schilling, dann mussten Sie 12 Denare auf den Tisch legen. ERZÄHLERIN Alles klar? - Dabei war noch gar nicht von den Inflationszeiten die Rede, von Umtauschverlusten oder minderwertigen Münzen… ZUSPIELUNG 17 (Voigt) Da steht da 24 Schilling, die verloren wurden an 24 Gulden „ze ring“ - also die waren zu gering, ja. Also, da haben sie die Währungsverluste, das habe ich also auch genau hiermit erfasst. ERZÄHLERIN Es war nicht das einzige Minus in der städtischen Kasse: irgendwie scheint immer weniger reingekommen zu sein als ausgegeben wurde. Für die Zeit von 1320 bis 1400 etwa zeigt Voigts Gesamtrechnung rund 30 000 Denare an Einnahmen – aus Zöllen, von Zinsen oder von Stiftungen, wie einige der wichtigen Posten lauten. Gleichzeitig betrugen die Ausgaben aber über 73 000 Denare, also mehr als das doppelte. Wie ging die Stadt damit um? Gab es vielleicht irgendwo geheime Quellen, aus denen man sich bedienen konnte …? Fest steht jedenfalls: Man ließ sich immer mehr einfallen, um an das Geld der Untertanen zu kommen. Das Zauberwort lautete „Ungelder“. ZUSPIELUNG 18 (Voigt) Ungelder war damals eine Art und Weise, wie die Stadt Projekte finanziert hatte, wofür kein Geld in der Kasse war, so haben die damals auf die verschiedenen Dinge des täglichen Lebens, unter anderem Wein, Bekleidung, Honig, Wachs - ich habe insgesamt 14 verschiedene Ungelder, die eigentlich gedacht waren nur für die Finanzierung eines bestimmten Projektes, und danach sollten sie wegkommen. Ist nie geschehen, ja? Und das Wein-Ungeld hat teilweise in manchen Jahren bis zu 70 Prozent der Gesamteinnahmen der Stadt ausgemacht. Und wer das einziehen durfte, das war ein „Wein-Ungelder“, so nannten sich die, die sind wohl in die Gaststätten reingegangen oder am Weinstadel und haben dort den Zoll erhoben, das Ungeld. MUSIK: „Wo die schönen Trompeten blasen“ – (0:25) ZITATOR Item an dem nehsten Samstag nach vnseres Herren Auffart tage Habent uns geantWürt Eberhart Langenmantel und der Zottman Ungelder tzü dem Wein in der niedern Stadt 100 Pfund und 14 Schilling. ERZÄHLERIN Auf der ständigen Suche nach neuen Finanzquellen landen die Augsburger schließlich sogar beim Bischof, ihrem ewigen Sparringpartner im Ringen um die Macht. Vorangegangen war die vollmundige Ankündigung der Stadt, Kaiser Ludwig den Bayern, ihren großen Beschützer, anlässlich seiner Krönung mit 1000 Pfund zu beschenken. Die sie allerdings offenbar nicht mal ansatzweise besaßen. Also nahmen sie die wohlgefüllte Truhe des Kirchenmannes ins Visier. ZUSPIELUNG 19 (Voigt) Da hat man zwei Pfaffen vom Bischof gekidnappt, entführt und vom Bischof 600 Pfund Lösegeld verlangt. Und darüber gibt es eine Urkunde außerhalb der Baumeisterbücher, zwei ungefähr DiN-A 4-Seiten, wo man sich gegenseitig dann wieder verspricht, weiterhin in Frieden und „Froindschaft“ miteinander zu leben, und der Bischof verspricht auch denen, die die an der Entführung dabei waren, nicht zu bestrafen. Diese 600 Pfund sind ordentlich in den Baumeister-Büchern als Einnahmen eingetragen. ERZÄHLERIN Es ist ein gigantischer Fundus an Geschichten, die sich hinter den sparsamen Eintragungen verbergen. Voigt ist vielem davon nachgegangen, tauchte immer aufs Neue ein in alte Zeiten. ZITATOR Item 6 Pfund Hansen dem Leuffel gen Prag zu unser Botschafft do si mit dem Herzogen von Teck bei dem Kaiser waren - der fand si da nit und loff gen Wien ZUSPIELUNG 20 (Voigt) … da ist wohl eine Abordnung der Stadt Augsburg beim Kaiser in Prag gewesen. Und da müssen irgendwelche Papiere nachgeliefert werden. Und da schickte man dann einen Boten dort nach Prag. Und da waren die schon, weil das ja ein Kaisertum im Umherziehen war, nach Wien weitergezogen und „er loff“ nach gen Wien: Laufen Sie mal in Augsburg los nach Prag. Wo laufen sie denn lang? Und im nächsten Dorf fragen Sie: Wo geht es denn nach Prag? - Wie die sich damals orientiert haben! Die hatten noch keine Landkarte, geschweige denn Navi oder sonst irgendetwas. Aber sie haben sich zurechtgefunden. Und wo haben die übernachtet? Da gibt’s tausend interessante Dinge. MUSIK: „Connecting“ (0:35) ERZÄHLERIN Und jede Antwort bringt neue Fragen hervor, eröffnet neue Themenbereiche - die dank der Datei und dem Zusatzmaterial deutlich leichter für zukünftige Forscherinnen und Forscher zugänglich sind. Doch eigentlich würde sich Dieter Voigt am liebsten gleich wieder selbst ans Werk machen.

Das Recht auf Urlaub - Wie es zur bezahlten Freizeit kam

Sommer ist Urlaubszeit. Aber das Recht auf bezahlte Freizeit zum Ausspannen und Erholen war besonders für Arbeiter und Arbeiterinnen lange die Ausnahme. Vorreiter waren Brauereimitarbeiter in Stuttgart, die sich 1903 einen der ersten Tarifverträge mit einem bezahlten Jahresurlaub erstritten - allerdings nur drei Tage.Autor: Georg Gruber (BR2025) Credits Autor/in dieser Folge: Georg Gruber Regie: Irene Schuck, Christian Baumann, Marlen Reichert Es sprachen: Berenike Beschle Technik: Monika Gsaenger Redaktion: Nicole Ruchlak Im Interview: Prof. Hasso Spode, Historiker, langjähriger Leiter des „Historischen Archiv Tourismus“ an der TU Berlin Dr. Holger Starke, Historiker für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, im Vorstand der Gesellschaft für Geschichte des Brauwesens (https://ggb-berlin.de/de) Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion: Alles Geschichte - Der History-Podcast · URLAUB! Die Erfindung der Ferien · Podcast in der ARD Audiothek Ferien sind eine wunderbare Zeit, und das Bedürfnis danach ist nur menschlich. Dennoch ist die Idee, sich jedes Jahr einige Wochen Auszeit zu nehmen, ziemlich neu. Vor zweihundert Jahren war sie den Menschen so fremd wie der Gedanke, in einer großen Blechkiste um die Welt zu fliegen. (BR 2017) Noch mehr Interesse an Geschichte? Dann empfehlen wir: Alles Geschichte – Der History-Podcast Literatur: Hasso Spode, Traum Zeit Reise, Eine Geschichte des Tourismus, BeBra-Verlag 2025 Hasso Spode, Urlaub Macht Geschichte, Reisen und Tourismus in der DDR, BeBra-Verlag 2022 (Hasso Spode ist der Historiker, der sich am längsten und intensivsten mit der Geschichte des Urlaubs, des Tourismus und des Reisens beschäftigt hat. Er war viele Jahre Leiter des Historischen Archiv zum Tourismus an der TU Berlin) Rüdiger Hachtmann, Tourismus-Geschichte, Vandenhoeck & Ruprecht 2007, (Umfassende kompakte Einführung zum Thema Tourismus mit kurzem Abschnitt über den Aspekt des bezahlten Urlaubs) Jürgen Reulecke, Die Entstehung des Erholungsurlaubs für Arbeiter in Deutschland vor dem ersten Weltkrieg, in: Dieter Langewiesche und Klaus Schönhoven, Arbeiter in Deutschland, Studien zur Lebensweise der Arbeiterschaft im Zeitalter der Industrialisierung, Schöningh-Verlag, 1981, S. 240-268 (Jürgen Reulecke hat sehr genau und detailreich die Geschichte des Urlaubs für Arbeiter bis zum Beginn des ersten Weltkrieges untersucht) Jürgen Reulecke, Vom blauen Montag zum Arbeiterurlaub, Vorgeschichte und Entstehung des Erholungsurlaubs für Arbeiter vor dem ersten Weltkrieg, in: Archiv für Sozialgeschichte 16 (1976). Jürgen Reulecke, Die Anfänge des Erholungsurlaubs für Arbeiter, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 31 (1980) S. 716-727 Sina Fabian, Geschichte des Reisens, Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, 2024 (Eine kurze kompakte Einführung in die Geschichte des Reisens) Christine Keitz, Reisen als Leitbild. Die Entstehung des modernen Massentourismus in Deutschland, dtv 1997. (Lesenswerte Untersuchung über die Ursprünge des Massentourismus) Karl Ihmels, Das Recht auf Urlaub. Sozialgeschichte Rechtsdogmatik Gesetzgebung, Athenäum Verlag 1981, (Eine der wenigen Abhandlungen aus juristischer Perspektive über das Recht auf Urlaub, Promotionsarbeit) Michael Schneider, Streit um Arbeitszeit. Geschichte des Kampfes um Arbeitszeitverkürzung in Deutschland, Bund-Verlag 1984 (Übersicht zum Thema Arbeitszeitverkürzung, mit interessanten Dokumenten im Anhang) Thomas Hofmann, Das Recht der Brauereiarbeiter am Ende des 19. und 20. Jahrhunderts, dargestellt insbesondere am Beispiel der Kulmbacher Brauereien, Verlag Dr. Kovac 2001. (Dissertation über die rechtliche Lage der Brauereiarbeiter, interessant auch mit Bezug auf Bestimmungen zu bezahltem Urlaub) Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de. Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:ARD Audiothek | RadiowissenJETZT ENTDECKEN Das vollständige Manuskript gibt es HIER. Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript: Sprecherin Das muss man sich mal vorstellen: Da hat man zum Beispiel monatelang am Bau Zementsäcke geschleppt und Gräben ausgehoben oder in Häusern Rohre verlegt. Und dann geht man mit seinem Urlaubsantrag zum Chef und erfährt: Urlaub? Völlig unnötig. Man habe sich ja bei der Arbeit schon erholt, so von wegen frische Luft und Bewegung. Undenkbar? Nein. Gar nicht. Denn so ähnlich war das früher. Aber der Reihe nach. Urlaub - das war ursprünglich ein Gnadenakt, auf den man keinen Anspruch hatte. Nachzulesen zum Beispiel in einem Universallexikon aus dem Jahr 1747: Zitator „Urlaub, Orlaub oder Verlaub heißt überhaupt nichts anders als die Erlaubniß, Nachsicht oder Vergünstigung derer Obern, daß ihre Untergebenen etwas thun oder unterlassen mögen, welches diesen sonst nicht frey gestanden hätte.“ 1. O-Ton Hasso Spode Erlaubnis bedeutete, sich von dem Hof, also dem Königshof oder vielleicht auch der Truppe für ein paar Tage zu entfernen. Und das machte man nicht aus reinem Vergnügen, sondern hatte man Familienangelegenheiten oder Geschäfte zu erledigen, oder was weiß ich. Sprecherin Erklärt der Historiker Prof. Hasso Spode, langjähriger Leiter des „Historischen Archivs Tourismus“ an der TU Berlin 2. O-Ton Hasso Spode Urlaub war Erlaubnis, sich irgendwo vom Hof zu entfernen. Aber bezahlt war da gar nichts. Musik 2 "After the Circus" - Komponist: Pawel Mykietyn - Album: EO (Original Motion Picture Soundtrack) - Länge: 0'45 Sprecherin Der Radius der meisten Menschen war lange klein, oft nicht sehr viel weiter als bis zum nächsten Dorf oder zur nächsten Stadt. Weiter herum kamen Kaufleute und Hausierer sowie Handwerksburschen auf der Walz oder Pilger und Pilgerinnen. Zum Vergnügen zu verreisen oder zu Bildungszwecken ist bis ins 19. Jahrhundert ein Privileg des Adels und gehobener bürgerlicher Kreise. Die meisten anderen Menschen konnten sich das Reisen auch finanziell gar nicht leisten. Da sogar höhere Staatsbeamte keinen Urlaub erhielten, wurde es Mode, sich mit einem ärztlichen Attest eine Bäderreise genehmigen zu lassen in Kurorte mit heilenden Thermalquellen, wie Aachen, Wiesbaden oder Baden-Baden. 3. O-Ton Hasso Spode Da hat dann irgendwann die Reichsregierung, ich glaube es war 1873 kurz nach der Gründung des Kaiserreichs gesagt: Okay, wir machen jetzt Urlaubsregelungen für Beamte reichsweit. Die gab es ab 1873. Und bis zum Ersten Weltkrieg, dann also bis 1914, hatten praktisch alle Beamte Urlaub, und zwar von zwei Wochen, vier Wochen, teilweise sechs Wochen in den höheren Chargen. Sprecherin Das Beispiel der Reichsbeamten machte Schule, auch Landes- und Gemeindebeamte erhielten bald bezahlten Urlaub, gestaffelt nach Dienstgrad und Lebensalter. Ebenso in Handel und Industrie setzte sich die Idee durch, leitende und mittlere Angestellte so enger an das Unternehmen zu binden - damals wurden sie auch „Privatbeamte“ genannt. Siemens beispielsweise gewährte seinen Angestellten bereits 1873 zwei Wochen Erholungsurlaub, worauf die Arbeiter dort noch 35 Jahre warten mussten. Eine Begründung lautete lange: Arbeiter und Arbeiterinnen brauchen keinen Urlaub. Musik 3 "The Beginning" - Komponist: Pawel Mykietyn - Album: EO (Original Motion Picture Soundtrack) - Länge: 0'43 Zitator „Es geht viel zu weit, einen Erholungsurlaub für Leute einzuführen, die nur körperlich tätig sind und unter die Gesundheit nicht schädigenden Verhältnissen arbeiten.“ Sprecherin Argumentierte etwa die Chemnitzer Handelskammer im Jahr 1906. Zitator „Für Beamte, die geistig tätig sind und häufig Überstunden arbeiten müssen, die auch keine körperliche Ausarbeitung bei ihrer Tätigkeit haben, erscheint die Erteilung von Erholungsurlaub gerechtfertigt. Für Arbeiter dagegen ist ein solcher Urlaub in der Regel nicht erforderlich. Die Beschäftigung dieser Personen ist eine gesunde. Eine geistige Anstrengung kommt nicht vor, auch von körperlicher Überarbeitung kann man nicht reden.“ 4. O-Ton Hasso Spode Sie müssen sich vorstellen, diese Klassengesellschaft im Kaiserreich: Es gab zehn Prozent der Bevölkerung, da hat man gesagt, die haben den weißen Kragen, das sind die, die in den Büros sitzen und dann an die 90 Prozent haben mit den Händen gearbeitet. Die hatten die blauen Kragen. Und diese Kragen-Linie, die zeigt sich wunderbar in der Urlaubsgewährung. Man hatte damals natürlich auch Ärzte, die das legitimiert hatten, dieses Privileg zu verreisen zu dürfen, die haben gesagt ja, dieses Arbeiten im Büro, das zerrüttet sozusagen die Nerven. Es gab dann eine Krankheit, die erfunden wurde, die hieß Neurasthenie. Die gibt es heute nicht mehr. Aber man könnte vielleicht dazu sagen Burn-out, so in der Art. Und das befällt nur diese armen Menschen, die im Büro sitzen und die anderen also, die mit den Händen arbeiten, die arbeiten ja super gesund. Die sind ja entweder an der frischen Luft auf dem Lande oder in schönen Fabriken können Sie sich den ganzen Tag ausarbeiten. Das war natürlich zynisch. Sprecherin In einigen kleineren Betrieben erhielten Arbeiter zwar schon ein paar Tage Urlaub, allerdings nur als Belohnung: für Fleiß, besondere Leistungen, Pünktlichkeit oder lange Betriebszugehörigkeit. Oft waren Firmenjubiläen, ein Geburtstag oder die öffentliche Ehrung des Inhabers der Anlass. Doch profitierten davon nur wenige: Schätzungen zufolge hatten im gesamten Deutschen Reich vor 1900 nur rund 10.000 Arbeiter irgendeine Form von Erholungsurlaub bekommen, also nicht einmal ein Prozent der gesamten Arbeiterschaft. Und meist nicht mehr als drei bis höchstens sechs Tage im Jahr. Vorreiter war das Buchdruckergewerbe. Aber: man war von der Gunst der Chefs abhängig, ein Rechtsanspruch bestand nicht. Zu den ersten Branchen, in denen ein Tarifvertrag abgeschlossen wurde, der auch bezahlten Urlaub beinhaltete, gehörten die Bierbrauereien. Hier war der Arbeitsalltag besonders hart. 5. O-Ton Starke Der Betrieb erfolgte im Prinzip rund um die Uhr, also es gab oft keine freien Sonntage. Urlaub auch nicht. Die Arbeitszeiten waren im Prinzip ungeregelt. Sprecherin Erklärt der Historiker für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Holger Starke. Er ist im Vorstand der Gesellschaft für Geschichte des Brauwesens. 6. O-Ton Starke Die Brauereiarbeiter wohnten in ihrer Mehrzahl innerhalb der Brauerei, wurden dort auch beköstigt. Und waren dann zu Stoßzeiten immer gehalten, den Betrieb aufrechtzuerhalten, beziehungsweise wenn es dort Unregelmäßigkeiten gab. Der Monatslohn inkludierte die ganzen Überstunden und Sonntagsarbeit und so weiter. Und die Arbeitszeit war weit weg von den Forderungen der Arbeitnehmerorganisationen, die ja damals schon acht Stunden forderten. Aber die waren üblicherweise 13 Stunden oder noch höher. Und das rund um die Uhr an sieben Tagen. Musik 4 "Kite" - Komponist: Pawel Mykietyn - Album: EO (Original Motion Picture Soundtrack) - Länge: 0'43 Sprecherin 1903 wurde in Stuttgart der erste Tarifvertrag mit bezahltem Urlaub abgeschlossen. Einer der Gründe war, so vermutet Holger Starke, ein großer Gewerkschaftskongress, der dort ein Jahr vorher stattgefunden hatte. Damals war innerhalb der Arbeiterbewegung umstritten, ob man überhaupt Tarifverträge mit Unternehmen abschließen sollte. Die Reformer in den Gewerkschaften sagten ja, um die Lebensumstände der Menschen zu verbessern. Die Vertreter einer revolutionären Richtung sagten nein, denn solche Verträge würden die Arbeiterbewegung in das kapitalistische System integrieren und den revolutionären Elan abschwächen. 7. O-Ton Starke Die ersten Tarifverträge, die modernen Tarifverträge, die so um 1900 bis 1903 abgeschlossen wurden, die sind gewissermaßen genau in dieser Übergangszeit entstanden als die inneren Auseinandersetzungen in der Arbeiterbewegung noch nicht entschieden waren. Sprecherin Auch wenn der Stuttgarter Tarifvertrag nur drei Tage Jahresurlaub festschrieb, hatte er dennoch eine hohe Symbolfunktion: Er stärkte das Selbstbewusstsein der Brauereimitarbeiter und diente als Blaupause für weitere Verträge, etwa in Greiz in Thüringen oder in Sachsen, wo zeitgleich für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft wurde. 8. O-Ton Starke Ende 1902 machte der Leipziger Brauereiverein schon einen Vorschlag an die Brauereiarbeiterschaft in Leipzig, einen Vertrag abzuschließen, der auch schon Urlaubsbestimmungen enthielt als Anspruch, den aber gerade die in Leipzig ja revolutionär gesinnte Sozialdemokratie vorerst noch ablehnte, das wurde dann 1903 im Sommer abgeschlossen, dieser Vertrag, also nach Stuttgart, nach Greiz. Sprecherin Und um diese Tarifabschlüsse durchzusetzen, wurde auch gestreikt. Und sogar zum Bierboykott aufgerufen: Wir trinken kein Bier mehr, wenn ihr nicht einlenkt! In den Folgejahren wurden auch in vielen anderen Orten Brauerei-Tarifverträge mit bezahltem Urlaub abgeschlossen, meist abhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Musik 5 "Kite" - Komponist: Pawel Mykietyn - Album: EO (Original Motion Picture Soundtrack) - Länge: 0'40 Zitator Im Tarifvertrag für München und Umgebung von 1905 erhalten Brauer nach einem Jahr eine Woche Urlaub. Maschinisten, Heizer, Bierführer und Reservebierführer, also die Arbeiter, die für den Transport der Bierfässer zuständig sind, müssen dafür hingegen drei Jahre beim gleichen Betrieb sein. Erst beim nächsten Tarifabschluss vier Jahre später bekommen auch Hilfsarbeiter, Ochsenknechte, Stallwärter, Tagelöhner, Flaschenfüllereiarbeiter sowie die Arbeiterinnen bezahlten Urlaub. Die Dauer: allerdings nur vier Tage. Sprecherin Aber selbst diese rigiden Regelungen blieben vor dem Ersten Weltkrieg noch die Ausnahme. Die Gewerkschaften selbst standen bezahltem Urlaub lange skeptisch gegenüber, auch weil er als ein Instrument zur Ruhigstellung der Arbeiter angesehen wurde, ein Mittel um - Zitator „Arbeiter und Angestellte an den Betrieb zu fesseln, sie in Abhängigkeit und Anspruchslosigkeit zu erhalten und dem gewerkschaftlichen Gedanken zu entfremden.“ Sprecherin Wie es in einem Artikel in der SPD nahen Zeitschrift „Die Neue Zeit“ von 1912 heißt. Wichtiger waren ihnen höhere Löhne, die Verkürzung der täglichen Arbeitszeit und bessere Arbeitsbedingungen. Auch auf politischer Ebene gab es nur wenige, die sich für das Thema einsetzten. 1909 hielt der sozialdemokratische Abgeordnete Emanuel Wurm das einzige ausführliche Plädoyer für Arbeiterferien vor dem Ersten Weltkrieg im Reichstag. Er forderte: Zitator (Emanuel Wurm, Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages, Bd. 271, S. 325 f.) „Ruhepausen, die tagelang dauern, Ferien! Man darf heute das Wort aussprechen, das vor Jahrzehnten noch mit einem Hohngelächter aufgenommen worden ist. Wir verlangen, dass die Arbeiter Ferien bekommen, Urlaub mit voller Zahlung des Lohns.“ Sprecherin Aber noch gab es für eine gesetzliche Regelung keine Mehrheiten im Parlament. Zitator Emanuel Wurm „Aber die Zeit wird um so eher kommen, je stärker wir werden, wo auch auf diesen Gebieten von Ihnen Zugeständnisse gemacht werden müssen.“ Sprecherin Manchem Arbeiter war es schließlich auch nicht ganz geheuer, als er endlich Urlaub bekam. So wie jenem Vorarbeiter im AEG-Werk in Berlin, der 1916 nach zwanzigjähriger Betriebszugehörigkeit erstmals vier freie Tage erhielt und dennoch jeden Mittag vorbeikam, um nachzuschauen, ob nicht inzwischen jemand anderes an seinem Arbeitsplatz stand. Erst nach dem Ersten Weltkrieg stieg die Anzahl der Branchen, in denen Tarifverträge mit Urlaubsanspruch abgeschlossen werden konnten. Die gesellschaftliche Stimmung hatte sich verändert, erklärt der Historiker Hasso Spode: 9. O-Ton Hasso Spode In der Tat haben dann die Gewerkschaften in den 20er-Jahren für fast alle tariflich Beschäftigten einen Urlaubsanspruch durchgesetzt. Der war allerdings relativ gering, der war geringer als für Angestellte und Beamte, der dauerte so drei bis sechs Tage Urlaub im Jahr. Und dazu muss man sagen, dass erstens über ein Drittel der Arbeiter nicht tarifvertraglich erfasst waren. Das heißt, sie haben überhaupt keinen Urlaub gekriegt. Dann Saisonarbeiter, also Bauarbeiter vor allem kriegten keinen Urlaub. Heimarbeiterinnen waren es ja meistens, die kriegten auch kein Urlaub, und das Geld war superknapp, das weiß jeder. Die Weimarer Republik taumelte von einer Wirtschaftskrise in die nächste. Und da gab es die Regelung, der Abgeltung, davon haben ganz viele Arbeiter Gebrauch gemacht. Das hieß, nehmen wir mal an, die hatten sechs Tage Urlaub im Jahr, dann sind sie die sechs Tage trotzdem arbeiten gegangen und haben das doppelte Geld bekommen, also hatten die faktisch auch keinen Urlaub. Und die Reiseintensität, also der Anteil der Menschen, die jedes Jahr verreist sind, hat sich in der Arbeiterschaft eigentlich nicht groß erhöht, in den 20er-Jahren. Sprecherin Trotzdem wurde bezahlter Urlaub als große Errungenschaft gefeiert. Musik 6 "Kite" - Komponist: Pawel Mykietyn - Album: EO (Original Motion Picture Soundtrack) - Länge: 0'25 Zitatorin „Wenigstens einmal im Jahr eine oder mehrere Wochen ausspannen, der ohne Unterbrechung unerträglichen Arbeitsfron entfliehen und sich als freier Mensch fühlen zu dürfen, das ist ein Ereignis im Leben des Arbeitnehmers, das seine Freude am Leben hebt und ihm Kraft gibt, sein im übrigen ernstes und schweres Dasein zu ertragen.“ Sprecherin Heißt es in einem Artikel aus der „Gewerkschaftlichen Frauenzeitung“ vom September 1925. Zitatorin „Eine tiefgehende Erbitterung würde alle um Lohn und Gehalt fronenden Menschen erfassen, wenn Ihnen der Urlaub, den sie sich so schwer erkämpft haben, genommen werden sollte, wie es die Absicht des Unternehmertums ist.“ Musik 7 "1l" - Album: Equilirium - Komponist: Peter Votava - Länge: 0'25 Sprecherin Die Weimarer Republik endete mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Die Gewerkschaften wurden zerschlagen, SPD und KPD verboten, also die Parteien, mit denen die meisten Arbeiter sympathisiert hatten. Urlaub war hier für die Nationalsozialisten ein Weg, die Arbeiter an das neue Regime zu binden. 10. O-Ton Hasso Spode Da hatte der Gründer der Kraft-durch-Freude Organisation beziehungsweise der Pseudogewerkschaft - die hieß Deutsche Arbeitsfront - Robert Ley hatte gesagt: Wir müssen das Herz der heimatlos gewordenen Arbeiter gewinnen. Das bringt es eigentlich genau auf den Punkt. Die sind heimatlos geworden. Man hat ihnen ihre ganzen Vereine zerschlagen, hat ihre Parteien und Gewerkschaft zerschlagen, und man musste ihnen was Positives bieten. Und da hat sich das Thema Urlaub und Urlaubsreisen angeboten. Und in diese Lücke ist das Regime reingestoßen mit sehr viel Erfolg zunächst. Also der Hauptgrund, weshalb sie das gemacht haben war die noch anfangs fragile Herrschaft zu stabilisieren und haben tatsächlich einiges auf die Beine gestellt in der Hinsicht. Sprecherin Die Kraft-durch Freude-Organisation KDF bot Reisen durch Sonderkonditionen für Bahnfahrten und große Gruppen so günstig an, dass sie auch für Arbeiter und Arbeiterinnen erschwinglich waren - zumindest die Tages- oder Wochenendausflüge. Bis Kriegsbeginn 1939 fanden über 40 Millionen solcher Fahrten statt, darunter etwa sieben Millionen längere Urlaubsreisen. Rund 700.000 Menschen nahmen sogar an einer der bergehrten Kreuzfahrten teil, etwa nach Norwegen, Madeira oder ins Mittelmeer. Ein Recht auf bezahlten Urlaub wurde von den Nationalsozialisten zwar nicht gesetzlich verankert, aber in zahlreiche Tarifordnungen aufgenommen. 11. O-Ton Spode Also fast jeder Arbeiter hatte jetzt Anspruch auf ein bis zwei Wochen, also auch die Bauarbeiter, auch die Frauen und Heimarbeiterinnen, auch die Jung-Arbeiterinnen und Arbeiter, die ursprünglich auch kaum Urlaub bekommen hatten. Also man kann sagen, sie haben bis zum Kriegsbeginn das Recht auf Urlaub in Deutschland durchgesetzt. Sprecherin Seit 1948 ist das Recht auf bezahlten Urlaub sogar in der UN-Menschenrechtscharta verankert, im Artikel 24.

Zum Weltkatzentag: Die Wildkatze - Rückkehr der Unzähmbaren

Die Wildkatze kehrt zurück in unsere Wälder. Damit sie und andere Tiere dauerhaft überleben können, müssten die Wälder vernetzt werden. Doch wie soll das gehen, in einem Land, das wie kaum ein zweites durch Straßen zerschnitten ist? Autor: Marko Pauli (BR 2018) Credits Autor dieser Folge: Marko Pauli Regie: Christiane Klenz Es sprachen: Laura Maire, Stefan Merki Technik: Helge Schwarz Redaktion: Bernhard Kastner Im Interview:Andrea Krug (BUND, Projektkoordinatorin "Rettungsnetz Wildkatze");Antje Oldenburg (Dr.; BUND, ehrenamtliche Mitarbeiterin);Till Hopf (NABU, Team Naturschutz und Landnutzung);Pierre Ibisch (Professor; für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, Eberswalde);Gerd Jülke (Revierleiter, Revierförsterei Ahlden) Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de. RadioWissen finden Sie auch in der ARD Audiothek: ARD Audiothek | RadioWissen JETZT ENTDECKEN Das vollständige Manuskript gibt es HIER.

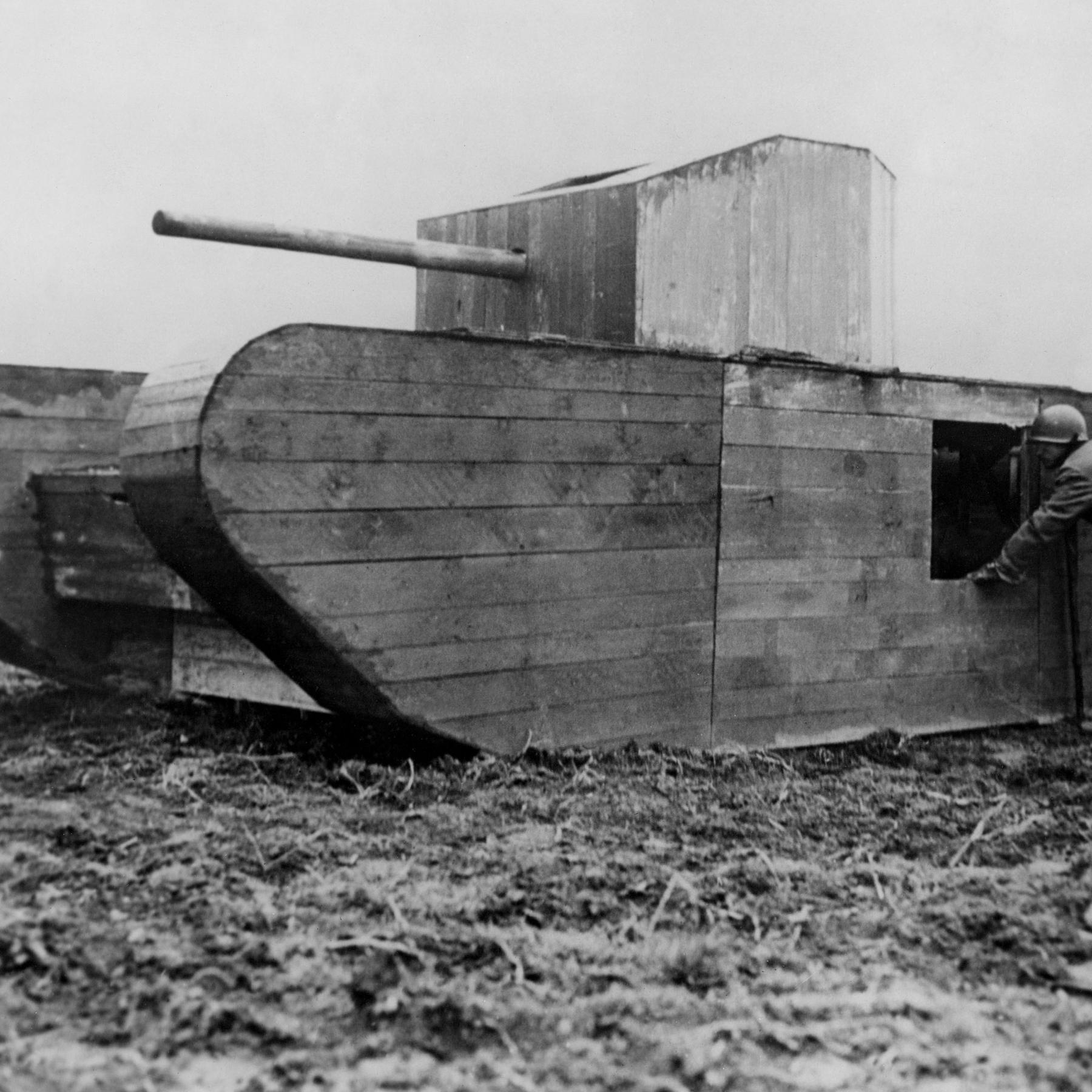

Die Geschichte des Panzers - Eine neue Dimension im Krieg

Er ist ein schrecklich effizientes Kriegsgerät, das bereits zahlreiche Schlachten weltweit entschied. Der Panzer verbindet den Schutz von Soldaten mit Beweglichkeit und Feuerkraft. Auch im Zeitalter moderner Drohnenkriege ist der Stahlkoloss nicht wegzudenken. Autor: Lukas GrasbergerCredits Autor/in dieser Folge: Lukas Grasberger Regie: Christiane Klenz Es sprachen: Stefan Wilkening, Benjamin Stedler, Simon Wezeman Technik: Viktor Veress Redaktion: Thomas Morawetz Im Interview: Ralf Raths, wissenschaftlicher Direktor Deutsches Panzermuseum Munster Dr. Markus Pöhlmann, Historiker am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam Siemon Wezeman, Senior Researcher am Friedensforschungs-Institut SIPRI, Stockholm Dr. Max Mutschler, Konfliktforscher am International Center vor Conversion (BICC), Bonn Diese hörenswerten Folgen von Radiowissen könnten Sie auch interessieren: Die Geschichte der Bundeswehr - Kriegstüchtig oder bedingt abwehrbereit? Unumstritten war die Bundewehr in der Öffentlichkeit nie, und nach Ende des Ost-West-Konflikts und der teilweisen Integration der Nationalen Volksarmee in gesamtdeutsche Streitkräfte schien sie an Bedeutung zu verlieren. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich das geändert. Von Jochen Rack (BR 2024) Noch mehr Interesse an Geschichte? Dann empfehlen wir: Alles Geschichte – Der History-Podcast Skurril, anrührend, witzig und oft überraschend. Das Kalenderblatt erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum. Ein Angebot des Bayerischer Rundfunks. DAS KALENDERBLATT Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de. Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek: ARD Audiothek | Radiowissen JETZT ENTDECKEN Das vollständige Manuskript gibt es HIER. Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript: ZITATOR Über die Kraterfelder kamen zwei geheimnisvolle Ungeheuer angekrochen […]. Es gab kein Hindernis für sie, eine übernatürliche Kraft schien sie voranzutreiben. Unser Maschinengewehrfeuer und unsere Handgranaten prallten an ihnen ab. SPRECHER ...so schildert ein deutscher Soldat den ersten Panzerangriff der Geschichte. Es war ein nebliger Spätsommer-Morgen des Jahres 1916, im Norden Frankreichs. Aus den Schützengräben an der Somme schossen Briten und Franzosen auf deutsche Soldaten, diese erwiderten das Feuer. Eine Abnutzungsschlacht im Ersten Weltkrieg, die Hunderttausende das Leben kosten sollte, ein festgefahrener, fast statischer Konflikt, Stellung gegen Stellung. Doch an diesem Tag vernahmen die deutschen Soldaten ein unbekanntes Brummen, das sich langsam, aber unerbittlich näherte. Dann rumpelte er auf Ketten heran: Nach und nach schälte sich ein stählerner Koloss aus dem Nebel, der gleich einem Rammbock die feindliche Linie durchbrach. OT 1 Ralf Raths Im Ersten Weltkrieg ist es ja so, dass die Masse der jungen Männer, die an der Front steht, auch der älteren, (…) es gibt viele Stadtbewohner, aber die Gesellschaft ist agrarisch geprägt. Das sind vor allen Dingen Bauern, Bauernsöhne, auch Industriearbeiter. (...)All denen ist gemeinsam, dass sie noch nicht oder selten Autos gesehen haben. Sie haben vielleicht mal Eisenbahnen gesehen, aber die waren an Schienen gebunden. Sie haben vielleicht mal ein Schiff gesehen, wenn sie aus Hamburg oder so kamen, aber das war auf Wasser. Die Konzentration von beweglich und massiv ist für alle neu. SPRECHER ...erklärt Ralf Raths, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Panzermuseums Munster. Der Mark I, dieses mit vernieteten Stahlplatten gesicherte Kettenfahrzeug, kroch noch mehr als es fuhr. Als schmerzhaft und langsam beschrieb ein Augenzeuge einerseits die Fortbewegung des ersten, britischen Panzers. Andererseits aber kletterte dieses „unbeholfene Monster“ aus jedem Granattrichter wieder heraus, unbarmherzig, den deutschen Stellungen entgegen. MUSIK 2 (Z9390684007 Trentemöller: Metamorphosis 1‘11) OT 2 Ralf Raths Da kommen Drachen auf uns zu: (…) Es gibt dann diese Bezeichnung der Drachen und der Ungeheuer. Der Tankdrache ist so ein deutsches Wort, das es wirklich gibt. Das Interessante ist, dass alle Seiten, die zum ersten Mal beschreiben, wie sie Panzer gesehen haben, im Ersten Weltkrieg zu ähnlichen Begriffen neigen. Und zwar bedienen sich die Leute bei den Mythen und bei der Bibel. Da wird der Leviathan mitgenommen. Der Behemoth wird genommen. Also diese großen Monster aus der Offenbarung. SPRECHER Eine Offenbarung – das waren die neuen Kampffahrzeuge für die militärischen Führer zu ihrer Zeit keineswegs.)) Zwar gelang es den Briten zunächst Dank ihrer Tanks, tief in die deutsche Front einzubrechen. Von ihren 49 Mark-I-Panzern blieben aber 18 Tanks beim britischen Überraschungsangriff mit Pannen liegen. Die Kämpfe an der Somme endeten Anfang Dezember mit fast unveränderten Fronten. Doch auch wenn der erste Panzerangriff der Geschichte damit fast wirkungslos verpufft war: Die Zeit dieser machtvollen motorisierten Waffe namens „Panzer“ - sie schien angebrochen zu sein. OT 3 Markus Pöhlmann Und das ist der Moment, wo die technische Innovation zusammentrifft mit dem militärischen Bedarf. SPRECHER ...sagt Markus Pöhlmann, Historiker am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam – und Autor des Buches „Der Panzer und die Mechanisierung des Krieges.“ OT 4 Markus Pöhlmann Die Frage ist, warum die Briten den Panzer erfunden haben und nicht zunächst einmal die Deutschen, die ist extrem interessant. SPRECHER Die Antwort darauf liegt darin, dass die Anfangs erfolgreichen Angriffe der Deutschen bei Verdun 1916 bald stecken blieben. Nach fast einem Jahr erbitterter Kämpfe fielen sie in ihre ursprünglichen Ausgangspositionen zurück, Verteidigung des Erreichten war von nun an die Devise für die deutschen Truppen. Markus Pöhlmann: O-Ton 4a Markus Pöhlmann: Und da ist sozusagen der Bedarf an so einem Fahrzeug geringer. Und die Deutschen sind vielleicht ein Stück weit weniger technologieorientiert gewesen. Im Prinzip geht es darum, drei militärische Parameter in einem Gefechtsfahrzeug unterzubringen. Das ist Feuerkraft, das ist Beweglichkeit und das ist Panzerung. In diesem Stellungskrieg haben Sie das Grundproblem, das alle Mächte haben: Wie bringen wir unsere Infanterie über die letzten 300, 500 Meter an den Gegner ran? Im Angesicht von modernen Schnellfeuerwaffen, in der Zeit damals. Also Feldartillerie und Maschinengewehr. Das funktioniert mit Pferdezug nicht, es funktioniert auch mit Dampfmaschine nicht. Sie brauchen tatsächlich den Motor als die technische Voraussetzung. MUSIK 3 (C1020880009 Heeresmusikkorps 4, Regensburg: Flieger, Flak und Panzer 0‘39) MUSIK 4 (M0007500059 Ian Anderson: After The Battle 0‘43) SPRECHER Der Panzer, sagt Ralf Raths, lag bereits vor dem Ersten Weltkrieg in allen Ländern in der Luft. Als Idee war er auch in den Köpfen vieler Deutscher bereits vorhanden. Der älteste Sohn von Gottlieb Daimler, Paul, entwickelte schon im Jahr 1903 den ersten gepanzerten Kraftwagen. Einen Kettenpanzer konstruierte – wenige Jahre vor Kriegsbeginn – der österreichische Oberleutnant Günther Burstyn. Die Pläne für sein „Landtorpedoboot“ landeten jedoch schnell wieder in der Schublade. Anders Frankreich und England, die bis zum Ende des Krieges ein paar Tausend ihrer „Chars“ und „Tanks“ in die Schlacht warfen. Die Briten und Franzosen entwickelten neue Modelle, die auch über ein damals aktuelles Kommunikationsmittel verfügten. OT 5 Ralf Raths Das heißt, die Panzer hatten Brieftauben dabei, dazu war natürlich ein Brieftaubenwart abgestellt, der sich um die Viecher gekümmert hat und wenn dann irgendwas war, dann wurde halt ein kleiner Zettel beschrieben, wirklich das an das Bein gebunden, die Taube wurde rausgeworfen, weil aber in diesen Panzern (...) immer die Motoren nicht abgedichtet waren, war es halt unfassbar laut, es war richtig mit Gasen zu, es war dunkel, das heißt, sowohl die Menschen als auch die Tauben waren halt komplett rammdösig, wie man im Norden sagt. Und dann haben die sich immer erst mal gerne auf die Tanks raufgesetzt, um sich auszuruhen. Also sie haben einen Flügelschlag gemacht und haben sich erstmal hingesetzt. Und dann war halt eine Aufgabe des Taubenwartes, dann mit so einem Stock hinterher zu schlagen, damit die Taube halt in Gang kommt, also so wie wir quasi, keine Ahnung, das Netz nochmal neu starten, um die E-Mail rauszukriegen. MUSIK 5 (Z8020340103 Martin Todsharow: Frozen 0‘44) SPRECHER Dass dem Panzer die Zukunft gehören würde – das sahen nach dem Ersten Weltkrieg auch die technikskeptischen Deutschen so. Bereits in den 1920er-Jahren bauten deutsche Ingenieure in jeden Panzer einen Funkgeräteplatz ein – auch wenn die Geräte für den Kampfeinsatz noch zu groß und zu empfindlich waren. (…) Der Versailler Vertrag verbot Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, Panzer zu besitzen. Die Reichswehr ging daher eine geheime Militärkooperation mit der Roten Armee ein, in der Sowjetunion wurden neue deutsche Panzertypen erprobt und weiterentwickelt. OT 6 Ralf Raths Wir sind jetzt in den Zwanzigern in einer Zeit, wo die entscheidenden Technologien für den Panzer, nämlich der Motor, Getriebe, Panzerplatten, sich sehr schnell entwickeln durch die Industrie. (…) In dieser Zeit passieren wahnsinnige Sprünge, also von diesen riesigen Maschinen des Ersten Weltkrieges, die quasi kaum fünf Kilometer fahren können, ohne zusammenzubrechen, bis hin dann 20 Jahre später... und dann hat man diesen Zweiten Weltkrieg, in dem der Panzer dann seine Rolle findet, historisch gesehen.(...) Diese schon sehr modern aussehenden Panzer des Zweiten Weltkrieges, die auch 150, 200 Kilometer fahren können, kämpfen können und so weiter, ohne liegen zu bleiben.

Placeboeffekt - Wie wirksam er wirklich ist

Placebos sind Scheinbehandlungen und Pillen ohne Wirkstoff. Trotzdem helfen sie in vielen Fällen - sogar dann, wenn Patientinnen und Patienten wissen, dass sie ein Medikament ohne Inhalt schlucken. Forschende rätseln noch, warum wir uns von Placebos überlisten lassen. Von Veronika Bräse (BR 2024) Credits Autorin dieser Folge: Veronika Bräse Regie: Martin Trauner Es sprach: Katja Amberger Technik: Redaktion: Yvonne Maier Im Interview:Prof. Dr. med. Ulrike Bingel, Professur für Klinische Neurowissenschaften, Leiterin Zentrum für universitäre Schmerzmedizin am Universitätsklinikum EssenProf. Dr. med. Dominik Irnich, Leiter der interdisziplinären Schmerzambulanz und Tagesklinik am Campus Innenstadt der LMU MünchenDr. Marcel Wilhelm, klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Marburg Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion: Frag dich fit mit Doc Esser und Anne Schneider - WDR 2 Doc Esser beantwortet jeden Freitag Eure Gesundheitsfragen. Zusammen mit Anneg gibt er Tipps für ein besseres und gesünderes Leben JETZT ENTDECKEN Wie wir ticken - Euer Psychologie Podcast Wie gewinne ich die Kraft der Zuversicht? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Der neue Psychologie Podcast von SWR2 Wissen und Bayern 2 Radiowissen gibt Euch Antworten. Wissenschaftlich fundiert und lebensnach nimmt Euch "Wie wir ticken" mit in die Welt der Psychologie. Konstruktiv und auf den Punkt. Immer mittwochs, exklusiv in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. ZUM PODCAST Linktipps: Ulrike Bingel: Erwartungen beeinflussen den Behandlungserfolg HIER NDR-Info: Die Macht der Erwartung - Placebo- und Nocebo Effekte HIER WDR: Die Akte Placebo - viel stärker als man denkt? HIER Wissen Weekly: Placebo-Effekt: Ist er wirklich nur Einbildung? HIER Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de. Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek: ARD Audiothek | Radiowissen JETZT ENTDECKEN Das vollständige Manuskript gibt es HIER.

Create Your Podcast In Minutes

- Full-featured podcast site

- Unlimited storage and bandwidth

- Comprehensive podcast stats

- Distribute to Apple Podcasts, Spotify, and more

- Make money with your podcast