Episode List

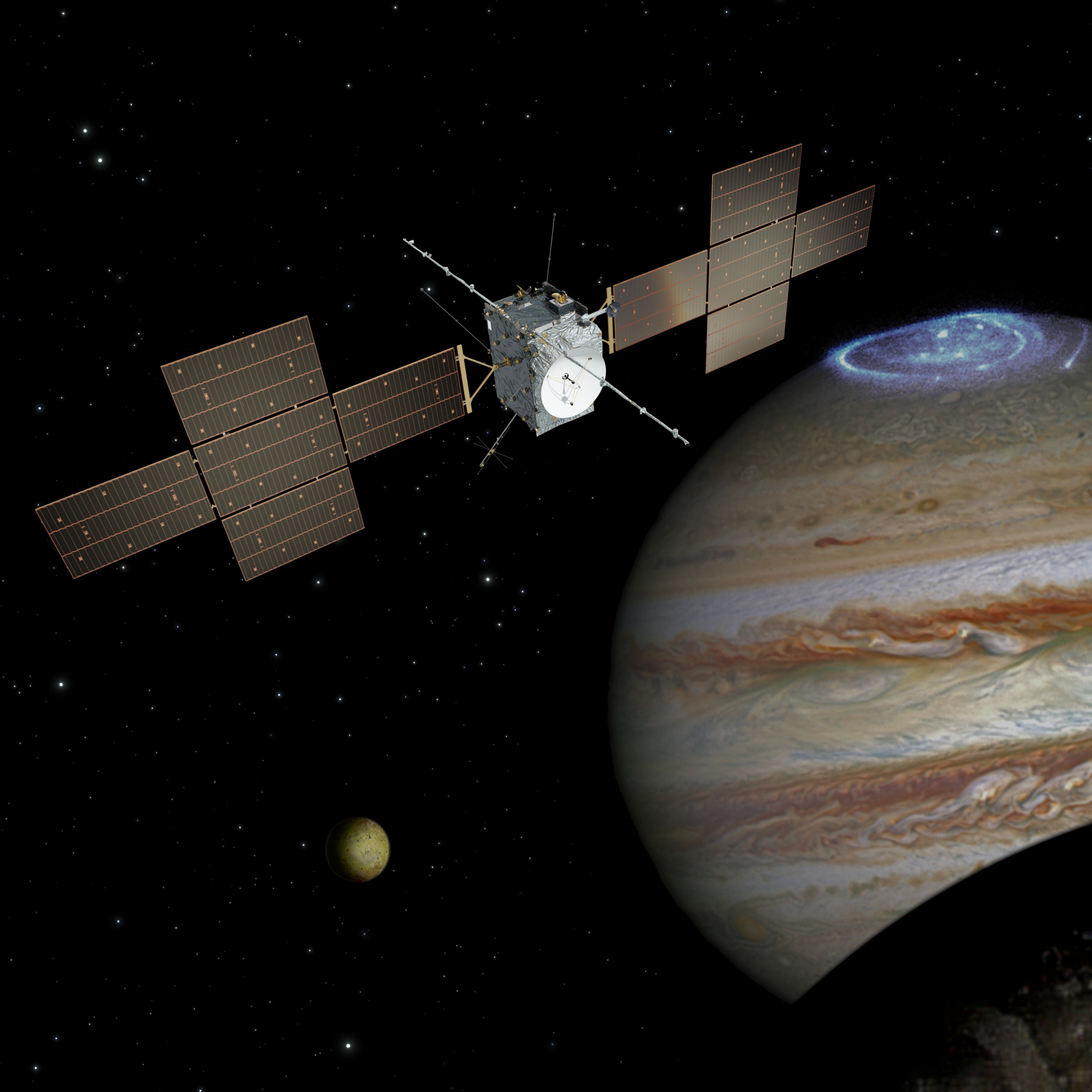

RZ123 Die Erforschung des Jupitersystems

Der Jupiter und seine Monde lassen noch viele Fragen offen, die kommende Missionen klären sollen Der Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems und hat nach aktueller Zählung fast 100 Monde. Die bekanntesten davon sind die Galileischen Monde Io, Europa, Ganymede und Kallisto die, ob ihrer Größe und Unterschiedlichkeit wie auch der Jupiter selbst im Mittelpunkt der Erforschung stehen. Dauer: 1 Stunde 53 Minuten Aufnahme: 19.09.2024 Ich spreche mit Paul Hartough, dem Leiter Gruppe planetaren Atmosphären am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung und dem Principal Investigator des Submillimetre Wave Instrument (SWI) der JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) Mission. Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor. Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT. Shownotes Glossar Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung Aeronomie – Wikipedia 2001: Odyssee im Weltraum – Wikipedia Troposphäre – Wikipedia Interstellares Medium – Wikipedia Doppler-Effekt – Wikipedia Albedo – Wikipedia Pioneer (Raumsonden-Programm) – Wikipedia Voyager-Sonden – Wikipedia Galileo (Raumsonde) – Wikipedia Juno (Raumsonde) – Wikipedia Galileische Monde – Wikipedia Enceladus (Mond) – Wikipedia Oortsche Wolke – Wikipedia Maxwell-Boltzmann-Verteilung – Wikipedia Cassini-Huygens – Wikipedia Europa Clipper – Wikipedia CHNOPS – Wikipedia

RZ122 Cosmic Dawn

Ein Blick auf die Frühzeit nach dem Urknall, der Lichtwerdung des Universums und der Entstehung der ersten Galaxien Laut der aktuellen wissenschaftlichen Sichtweise ist das Universum aus einer Singularität heraus durch eine dramatische Expansion entstanden: dem Urknall. Dabei war alle die Materie die das All heute ausmacht auf einen einzelnen Punkt konzentriert und die daraus resultierende Temperatur machte auch noch mehrere hundertausend Jahre der Ausdehnung später unmöglich, dass sich auch nur Atome bildeten, was dann aber irgendwann geschah. Trotzdem war das Universum dann noch lange für Licht ein undurchdringbares Medium bis die ersten Sterne mit ihrer Strahlung sich langsam einen Weg bahnten bis das transparente Weltall entstand. Erste Galaxien bildeten sich und legten die Grundlage für die Ausprägung des Weltalls wie wir es heute kennen. Dauer: 1 Stunde 53 Minuten Aufnahme: 06.06.2024 Anne Hutter Ich spreche mit der theoretischen Physikerin Anne Hutter vom Cosmic Dawn Center am Niels-Bohr-Institut in Kopenhagen über diese Phasen der Weltwerdung, welche physikalischen Grundlagen diese Entwicklung erklären und welche wissenschaftlichen Maßnahmen unternommen werden, um dem Wesen des Urknalls und seinen Folgen auf die Spur zu kommen. Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor. Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT. Shownotes Glossar Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Wikipedia Hintergrundstrahlung – Wikipedia Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam – Wikipedia Centre for Astrophysics and Supercomputing (CAS) | Swinburne Kapteyn Astronomical Institute | Research | University of Groningen Niels-Bohr-Institut – Wikipedia James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia RZ093 Das James-Webb-Weltraumteleskop | Raumzeit Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – Wikipedia RZ117 Euclid | Raumzeit Urknall – Wikipedia Elementarteilchen – Wikipedia Wasserstoff – Wikipedia Helium – Wikipedia Lithium – Wikipedia Beryllium – Wikipedia Cosmic Background Explorer – Wikipedia Wilkinson Microwave Anisotropy Probe – Wikipedia Planck-Weltraumteleskop – Wikipedia Filament (Kosmos) – Wikipedia Rekombination (Physik) – Wikipedia Reionisierungsepoche – Wikipedia Ultraviolettstrahlung – Wikipedia Schwarzer Körper – Wikipedia Kosmischer Staub – Wikipedia Rotverschiebung – Wikipedia Elektromagnetisches Spektrum – Wikipedia Fluiddynamik – Wikipedia Square Kilometre Array – Wikipedia HI-Linie – Wikipedia Lagrange-Punkte – Wikipedia

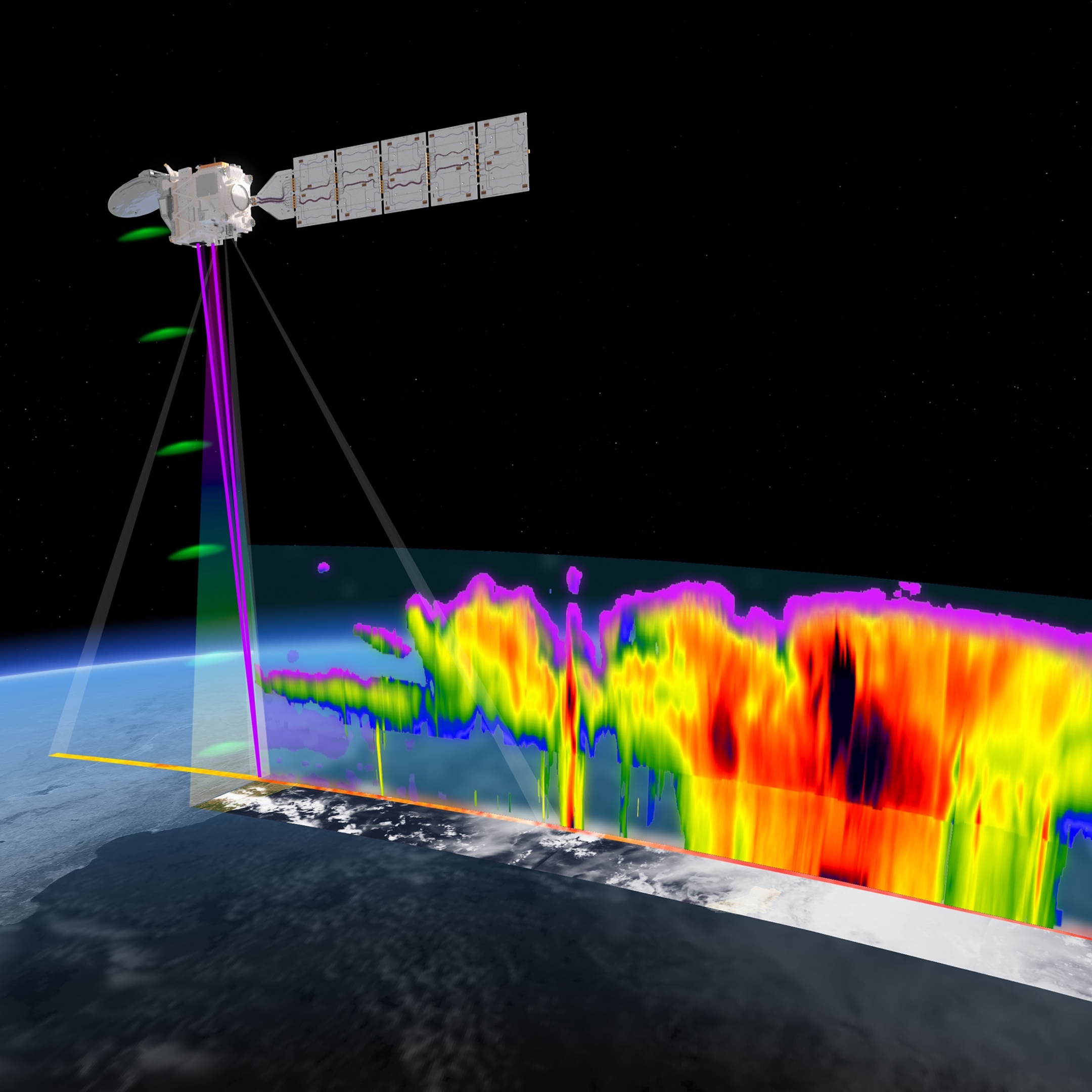

RZ121 EarthCARE

Eine neue Mission studiert auf neue Art die Zusammensetzung von Wolken und deren Auswirkungen auf das Klima Die neue EarthCARE Mission der ESA (European Space Agency), die in Zusammenarbeit mit der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA durchgeführt wird, zielt darauf ab, unser Verständnis über die Rolle von Wolken und Aerosolen bei der Reflexion von einfallender Sonnenstrahlung zurück ins Weltall und der Speicherung von von der Erdoberfläche emittierter Infrarotstrahlung zu erweitern. Durch die Kombination von vier wissenschaftlichen Instrumenten an Bord des Satelliten, der in einer sonnensynchronen polaren Umlaufbahn die Erde umkreisen wird, sollen globale Beobachtungen von Wolken, Aerosolen und Strahlung ermöglicht werden. Diese Beobachtungen sind entscheidend, um die Wechselwirkungen zwischen Wolken, Aerosolen und Strahlung sowie deren Einfluss auf das Erdklima besser zu verstehen und zu modellieren. Dauer: 1 Stunde 52 Minuten Aufnahme: 19.03.2024 Ich spreche heute gleich mit zwei Repräsentanten der Mission. Björn Frommknecht ist Missionsleiter von EarthCare und ist vor allem für die technischen Aspekte dabei. Thorsten Fehr wiederum leitet das wissenschaftlichen Team der Mission und berichtet über die wissenschaftliche Seite des Projekts. Wir sprechen gemeinsam über die Entstehungsgeschichte der Mission, den bevorstehenden Start, das technische Design, die wissenschaftlichen Ziele und Herangehensweisen und viele andere Details. Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor. Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT. Shownotes Glossar Geodäsie – Wikipedia Europäisches Weltraumforschungsinstitut – Wikipedia RZ040 GOCE | Raumzeit CERN – Wikipedia Envisat – Wikipedia EarthCARE – Wikipedia Aerosol – Wikipedia RZ013 Die Atmosphäre | Raumzeit Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 – Wikipedia Cirrus (Wolke) – Wikipedia CloudSat – Wikipedia Lidar – Wikipedia Sojus (Rakete) – Wikipedia Vega (Rakete) – Wikipedia Russischer Überfall auf die Ukraine seit 2022 – Wikipedia SpaceX – Wikipedia Falcon 9 – Wikipedia Euclid (Weltraumteleskop) – Wikipedia Sonnensynchrone Umlaufbahn – Wikipedia Kamineffekt – Wikipedia Europäisches Raumflugkontrollzentrum – Wikipedia Spitzbergen (Inselgruppe) – Wikipedia Troll (Forschungsstation) – Wikipedia Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage – Wikipedia Sentinel-2 – Wikipedia SPOT (Satellit) – Wikipedia Voxel – Wikipedia Meteosat – Wikipedia Voyager 1 – Wikipedia ADM-Aeolus – Wikipedia GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) – Wikipedia EarthCARE - Earth Online

RZ120 Ulf Merbold

Ein Gespräch mit dem ehemaligen Astronauten Ulf Merbold im Zeiss-Großplanetarium Berlin Ulf Merbold ist der erste westdeutsche im All und bis heute derjenige mit den meisten Ausflügen in den Orbit - drei an der Zahl. Er war sowohl mit den Amerikanern an Bord des Space Shuttle als auch mit den Russen auf der Raumstation Mir über der Atmosphäre. Dazu hat er lange Zeit das Europäische Astronautenzentrum in Köln geleitet und maßgeblich zur Planung des europäischen Forschungsmoduls Columbus auf der Internationalen Raumstation ISS beigetragen. Dauer: 1 Stunde 52 Minuten Aufnahme: 21.02.2024 Ulf Merbold Ulf Merbold blickt auf eine lange Karriere als Physiker, Astronaut und Organisator von Raumfahrtprogrammen zurück. Im Gespräch berichtet er von seinem Weg zur Raumfahrt, seinen drei Raumfahrt-Missionen, den Herausforderungen in der neuen Kooperation sowohl mit Amerikanern und Russen und den Belastungen und Offenbarungen, denen man als Astronaut ausgesetzt ist. Das Gespräch fand live im Zeiss-Großplanetarium in Berlin vor Publikum statt. Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor. Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT. Shownotes Glossar Sigmund Jähn – Wikipedia Greiz – Wikipedia Sputnik – Wikipedia Orion (Raumschiff) – Wikipedia Automated Transfer Vehicle – Wikipedia Columbus (ISS-Modul) – Wikipedia Spacelab – Wikipedia Kraftwerk (Band) – Wikipedia Johann Sebastian Bach – Wikipedia STS-9 – Wikipedia Casablanca – Wikipedia STS-51-L – Wikipedia Sojus (Rakete) – Wikipedia REM-Schlaf – Wikipedia Northrop T-38 – Wikipedia Hermann Oberth – Wikipedia Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski – Wikipedia Jules Verne – Wikipedia Von der Erde zum Mond – Wikipedia Douglas Adams – Wikipedia

RZ119 Das Ariane-Raketenprogramm

Ein Rückblick auf die Geschichte der Ariane-Raketen und ein Ausblick auf die Ariane 6 Nach einem rumpeligen Start mit der "Europa"-Rakete haben sich die führenden europäischen Techniknationen in den 1970er Jahren erfolgreich in dem Ariane-Raketenprogramm zusammengefunden, was dann auch schnell zur Mitgift bei der Gründung der ESA wurde. Besonders die Ariane 5 war dann lange Zeit eine der erfolgreichsten und zuverlässigsten Raketensysteme der Welt. Jetzt ist die letzte Ariane 5 gestartet und in diesem Jahr wird mit dem Jungfernflug der neuen Ariane 6 gerechnet. Dauer: 2 Stunden 16 Minuten Aufnahme: 01.01.1970 Denis Regenbrecht Ich spreche mit Denis Regenbrecht, Leiter der Gruppenleiter für den Bereich Ariane in der Abteilung Operationelle Träger und Infrastruktur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Wir sprechen über den Beginn der Europäischen Zusammenarbeit, die Entwicklung der ersten Ariane-Raketen, den erfolgreichen Lauf der Ariane 5, was von der Ariane 6 zu erwarten ist und unter welchen Bedingungen auch Europa die Wiederverwendbarkeit von Raketenstufen angehen wird. Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor. Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT. Shownotes Glossar Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – Wikipedia Ariane (Rakete) – Wikipedia Europa (Rakete) – Wikipedia European Launcher Development Organisation – Wikipedia Centre national d’études spatiales – Wikipedia Europäische Weltraumorganisation – Wikipedia Arianespace – Wikipedia Symphonie (Satellit) – Wikipedia Ariane 4 – Wikipedia Pufferüberlauf – Wikipedia Voyager-Programm – Wikipedia Ariane 5 – Wikipedia Hydrazin – Wikipedia Distickstofftetroxid – Wikipedia Spezifischer Impuls – Wikipedia Max Q (Raumfahrtphysik) – Wikipedia Automated Transfer Vehicle – Wikipedia Lagrange-Punkte – Wikipedia Satellitenorbit – Wikipedia James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia Herschel-Weltraumteleskop – Wikipedia Planck-Weltraumteleskop – Wikipedia Commercial Orbital Transportation Services – Wikipedia Ariane 6 – Wikipedia Raumfahrtzentrum Guayana – Wikipedia Sojus (Rakete) – Wikipedia Vega (Rakete) – Wikipedia

Create Your Podcast In Minutes

- Full-featured podcast site

- Unlimited storage and bandwidth

- Comprehensive podcast stats

- Distribute to Apple Podcasts, Spotify, and more

- Make money with your podcast